Пусть ни одному императору и не суждено было доехать до Сочи, но берег наш был испещрён землями, принадлежавшими Романовым.

Император

Как только стихла Кавказская война, в 1866 году по русскому побережью проехала комиссия И. С. Хатисова и А. Д. Ротиньянца. После поездки был составлен подробный отчёт об исследовании земель на северо-восточном берегу Чёрного моря. Это была качественная, хотя и излишне оптимистичная ревизия, в которой указывалось, кого, в каком количестве и где можно поселить, а также какие земли считать лучшими.

На основании этого отчёта Департамент удельных ведомств по инициативе начальника Черноморского округа Д. В. Пиленко в 1870 году приобрёл земли в Дагомысе (кстати, не только в Дагомысе — ещё одно черноморское имение появилось в Абрау-Дюрсо, здесь со временем стали заниматься производством игристых вин; позже — в Красной Поляне, где был построен охотничий дворец). К этому моменту в границах будущего имения «Дагомыс» располагался Кубанский пост, а по долинам двух дагомысских рек были обустроены поселения казачьих батальонных рот.

Царский удел возник ещё в правление Александра II, когда председателем Департамента уделов был граф Ю. И. Стенбок. Он предложил заняться здесь разведением кахетинского винограда. Вином из винограда удельного ведомства действительно торговали. Стенбок приезжал в Дагомысское имение ещё в 1870 году, чтобы осмотреть местность. Здесь его встречали казаки из окрестных поселений, а также сам Пиленко.

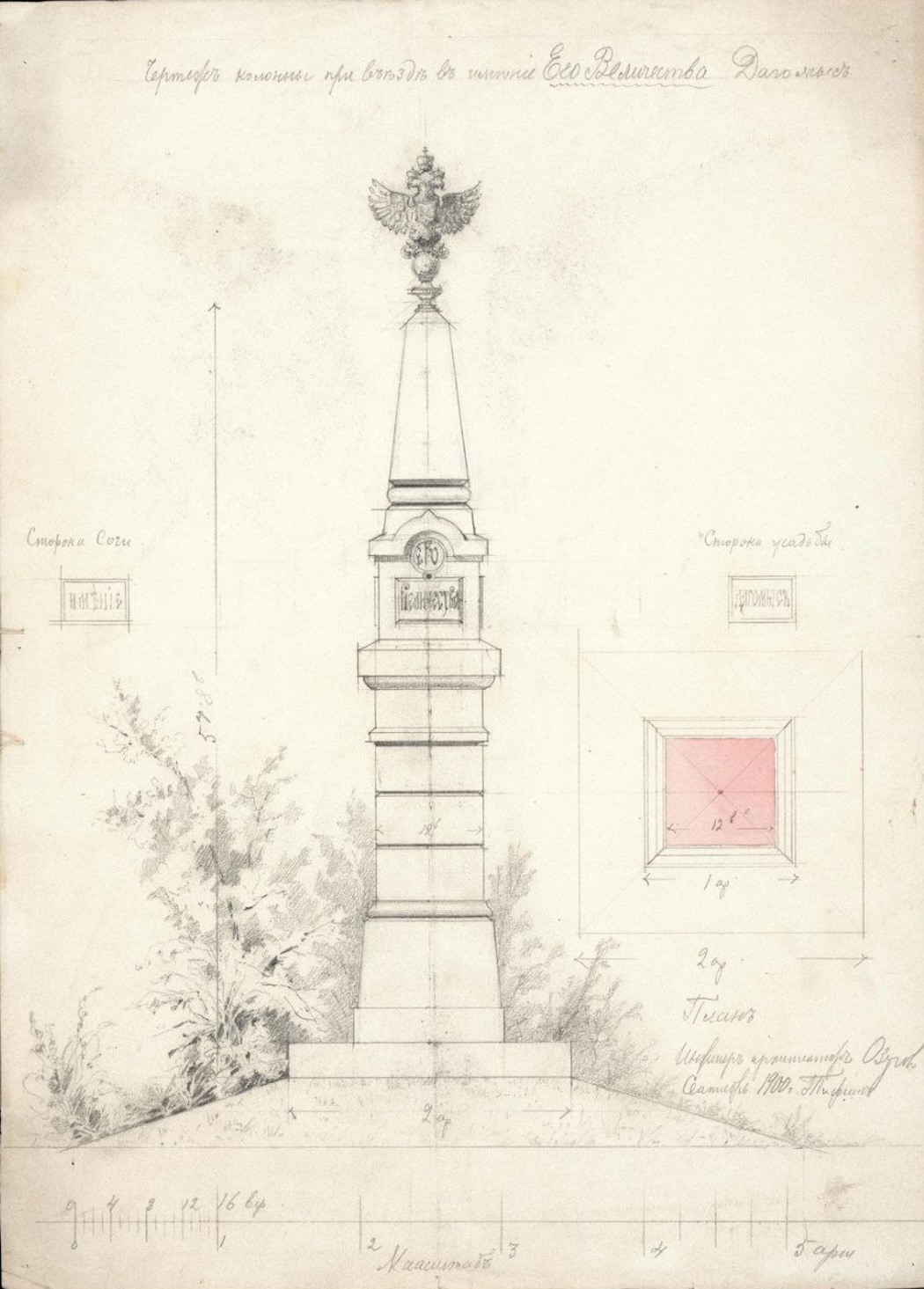

Большую роль в организации хозяйства позже сыграл управляющий уделами Виктор Николаевич Мартынов. В частности, по его инициативе был построен Дом удельного ведомства (на Театральной, 6 — прим. SCAPP) по проекту архитектора Озерова. Сам Мартынов также имел дачу в четырёх верстах от Сочи; его двоюродная сестра Вера Дмитриевна (в девичестве Мартынова) была замужем за Андреем Валерьяновичем Квитка, чей дом на южном склоне Ахунского массива до сих пор впечатляет (или пугает) слабонервных.

Имение государя императора находилось в 9–12 верстах к северо-западу от Сочи, на территории современного Дагомыса, а также на склонах водораздела Мамайки и Уч-Дере. Северная граница имения пролегала сразу за рекой Псахе (Мамайка), о чём свидетельствовал бетонный столб с золочёным двуглавым орлом, стоявший с левой стороны старого шоссе. Этот столб простоял в районе пешеходного железнодорожного моста через реку до 1990-х годов. Южная граница проходила по реке Нижа, или Ниджи (Нижнее Уч-Дере), за которой начинались земли Михаила Николаевича (по другой версии, при начальном разделе часть земель в Уч-Дере была выделена его брату Константину Николаевичу). Также участки имения входили в бассейны рек Дагомыс и Пседаго (Западный и Восточный Дагомыс).

Работы начались в 1870 году. Тогда были заложены сад, питомник и виноградник. Садовником был назначен талантливый чех Вячеслав Машко, учившийся у другого известного чеха — Фёдора Ивановича Гайдука. В 1872 году Машко заложил яблонево-сливовый сад. Впоследствии в Дагомысе проявил себя и управляющий имения Мамонтовых Рейнгольд Гарбе. Имение «Дагомыс» площадью 2366,98 десятины, было известно в первую очередь своей молочной фермой, на которой разводили альпийские породы коров: альгау, швицкая и шароле (более 110 голов в лучшие годы). Коровы, впрочем, страдали от малярии, несмотря на то, что скот пасли на возвышенностях, где было множество лугов, использовавшихся для заготовки сена. С молочной фермы после строительства дачи удельного ведомства и обустройства там магазина поставляли в город молоко, сыр и прекрасное сливочное масло, а также вина. На ферме имелся «любопытный холодильник». Есть мнение, что специально для этого холодильника в Хлудовской экономии (на правом берегу реки Сочи) был построен ледоделательный завод В. А. Введенского. Овощи и фрукты из имения поставляли ко двору императора. В двух верстах от берега Восточного Дагомыса располагалась пасека. Население Дагомыса было в основном русским и к 1904 году составляло 575 человек. Кстати, основатель русского чая Иуда Антонович Кошман изначально переселился из Батума именно в Дагомыс, но ему не разрешили, и он был вынужден переехать в Покровское, ныне Солохаул.

В имении выращивали фруктовые деревья: яблони, сливы, персики, а с 1894 года — кукурузу. Машко ввёл в имении культуру ямса, дававшего прекрасные урожаи. Также выращивали баклажаны, сладкий перец и другие овощные культуры.

Однако хозяйство страдало от морских туманов, и к концу XIX века погибло две трети саженцев деревьев. Примерно раз в 10 лет сад разрушался из-за разливов обеих рек, которые безжалостно уносили уже укоренившиеся деревья. Фруктовые деревья также страдали от «кровавой тли», и в 1897 году агроном Иван Николаевич Клинген писал, что сад не имеет никаких шансов стать доходным.

В Дагомысе располагались жилища рабочих, управление, ферма, дом управляющего Успенского, дом садовника и пограничный пикет у моря.

Неоднократно в литературе упоминается, что на высоте 490 футов (150 метров) над уровнем моря в районе мыса Уч-Дере (вероятно, там, где сейчас находятся развалины ресторана «Огни Сочи») велись работы по выравниванию площадки для строительства летнего дворца императора, так называемой Царской площадки. Вокруг неё был разбит парк с лавровыми деревьями, олеандрами и другими ценными растениями. Французский путешественник Мартель писал о планах построить здесь «замок». Площадку до начала стройки застал в 1907 году министр земледелия А. С. Ермолов. Позже был построен двухэтажный «дворец», хотя большинство современников упоминали только о простенькой беседке.

Выше «Царской площадки» 24 апреля 1914 года по инициативе вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, матери Николая II, которая не раз бывала на побережье, был открыт Институт для слабых воспитанниц. После революции он стал санаторием «Уч-Дере», а затем — санаторием имени Семашко на 110 мест. Эти земли площадью 54,8 гектара были выделены Марии Фёдоровне Министерством земледелия ещё в 1900 году. В 1905 году был основан первый сиротский приют (сейчас — школа № 86, вероятно, старейшее школьное здание в Сочи).

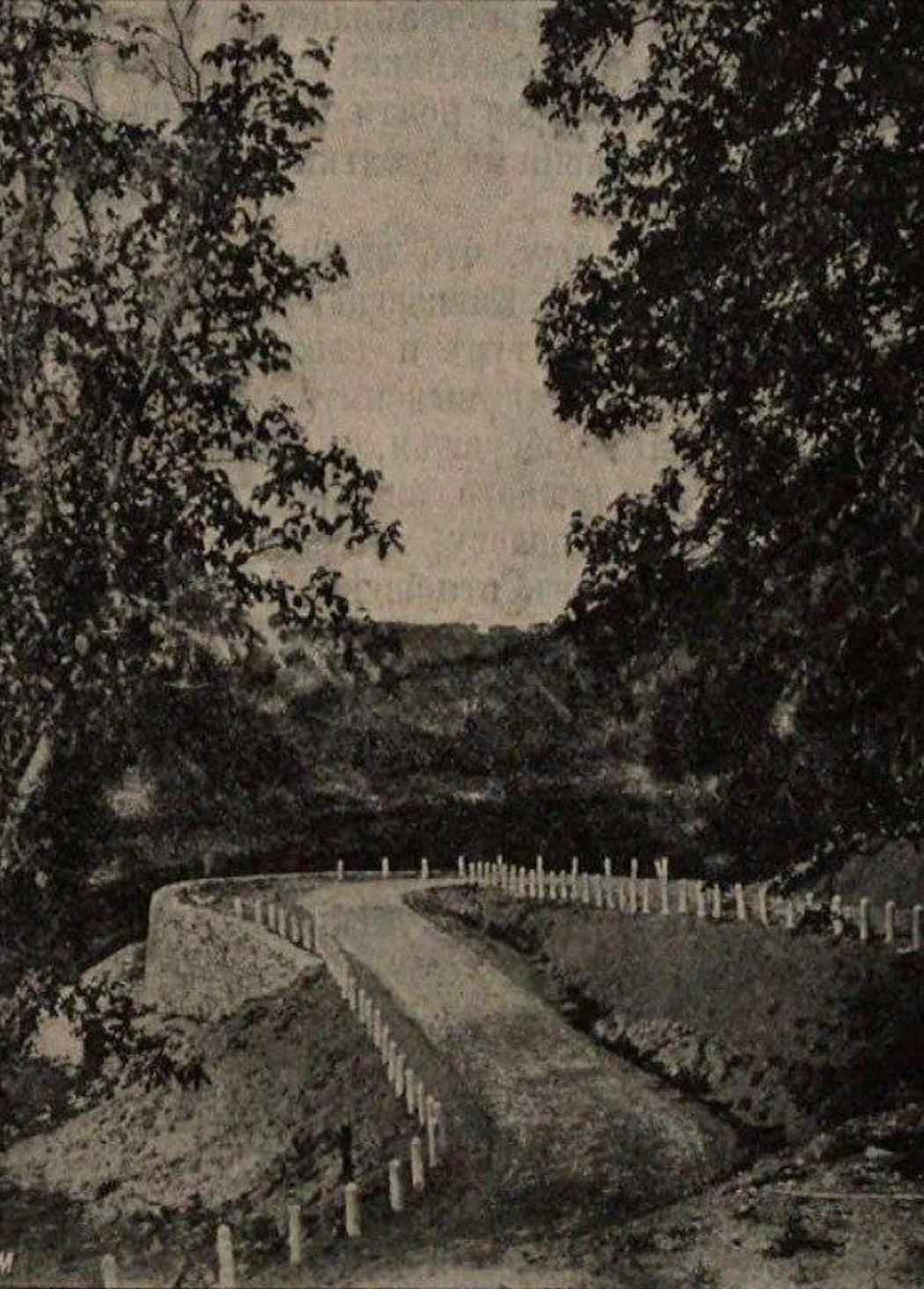

Место в Верхнем Уч-Дере было выбрано не случайно: именно здесь, по заверениям наблюдателей, зима и весна намного мягче. По наблюдениям естествоиспытателя Клингена, цветение в Уч-Дере начиналось на месяц раньше, чем в Дагомысе. Институт со временем стал называться Романовской лечебно-климатической станцией, там впервые в России стали сочетать лечение и обучение. На фотографиях видна извилистая дорога, ведущая на институтскую площадку, на которой рос огромный каштан.

У самого моря на северной покатости был разбит ещё один парк, запечатлённый на фотографиях Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Сегодня это дендропарк ОК «Дагомыс». Сохранилась даже араукария, запечатлённая на фотографии с загадочной дамой в 1906 году.

Имением управлял Григорий Фёдорович Успенский, уроженц Калужской губернии, который проживал в Дагомысе со своей женой на постоянной основе. Окончив Никитское училище садоводства в Крыму, Успенский отправился работать в Дагомыс в 1872 году, где построил дом у подножия горы, которая позже была названа в его честь — Успенка. Через некоторое время он познакомился с воспитанницей трудовой колонии Марии Быковой (в Волковке) Юлией и женился на ней. В этом браке у Успенских родились две дочери — Шура и Вера.

Дом Успенского сохранился (ул. Гайдара, 14, — прим. SCAPP). В нём устроили домовую церковь, а также проходили встречи образованных сочинцев. Дочери получили хорошее образование в Москве. Вернувшись в Сочи, они вышли замуж за сочинских дворян братьев Краевских (сёла Краевско-Армянское и Краевско-Греческое названы в честь их отца, начальника участка, который выделил земли переселенцам из Малой Азии).

В окрестностях Дагомыса, на левом берегу реки Битхи располагается ныне село Культурное Уч-Дере, которое также входило в царское имение. Считается, что примерно в конце 1890-х годов для дополнительной выручки эта территория была разбита на так называемые культурные участки для продажи. Эта инициатива была предложена сенатором Н. С. Абаза, чтобы привлечь в Черноморский край свежие деньги. Здесь, в частности, появилась дача лейб-хирурга Е. В. Павлова, «вся утопающая в красивых розах». Были также дачи Плевако, Столыпина, Шипова, Абазы, Крестовникова и других.

В самом Дагомысе располагался Дом управления Успенского — контора с жилым вторым этажом. Сейчас там находится ресторан «Пивной Дом» ОК «Дагомыс» (сам комплекс с 2020 года не принимает отдыхающих и используется для карантинных нужд). Каменное здание молочной фермы после революции превратилось в больницу (отсюда название одной из улиц в Дагомысе — Больничной), но при строительстве гостиницы «Олимпийской» (ныне Cosmos Le Rond) оно было снесено.

Имение в феврале 1918 года было национализировано. В разное время на территории Дагомыса появились молочные совхозы, мебельная фабрика и чайная фабрика.

Наместник

Главным землевладельцем из числа Романовых в Сочи был сын Николая I, младший брат Александра II, великий князь Михаил Николаевич, наместник царя на Кавказе, а также его дети. При нём закончилась Кавказская война (он, в частности, принял парад 21 мая 1864 года в Кбааде, который ознаменовал окончание войны), и он был во главе тех, кому достались крупные земельные наделы на освободившихся из-под черкесов землях. Михаил Николаевич считался крупнейшим землевладельцем послевоенных времён: в районе Вардане ему принадлежало 8 тысяч десятин (11 600 гектаров), а его имение простиралось на 16 вёрст от бассейна реки Хаджипсе (Якорная Щель) на севере до бассейна реки Лоо на юге. Хозяйство было основано в 1870 году.

После его смерти в 1909 году части этого владения были унаследованы его детьми — Александром, Сергеем, Георгием и Михаилом. Другие части площадью 848 десятин были проданы иным представителям дома Романовых — например, Александре Иосифовне. Ещё одна часть была продана частным лицам, например, земли в районе Лоо — С. Д. Шереметьеву. Земли между рекой Лоо и Дагомысом были предположительно подарены другому Николаевичу — Константину, который передал их своим детям. Имение великого князя-поэта Константина Константиновича и его брата Дмитрия получило название «Уч-Дере» и располагалось по реке Ниджи, которая под влиянием амшенских армян-переселенцев получила турецкое название — Уч-Дере (Три ущелья). Имение славилось своими пасеками. Здесь были виноградники, чернослив, фундук, абрикосы; последние, правда, сильно страдали из-за раннего цветения (завязи в весенние холода отваливались). Был дом, возле которого рос высокий лавр благородный. Великий князь Константин вместе с братом Дмитрием владел имениями также в районе Нижней Николаевки (Кудепста) — 102 десятины, в сёлах Орёл и Изумруд (ныне Орёл-Изумруд) — 113 десятин.

Сам Михаил Николаевич после войны неоднократно бывал в Сочи. В отличие от императоров, великий князь живо интересовался своим громадным наделом. В 1871 году он заложил первый камень в основание фундамента своей усадьбы. Он пригласил сюда знаменитого агронома Гайдука, который заложил в Вардане прекрасные виноградники. В конце 1880-х годов князь пригласил легендарного сочинского садовода Р. Гарбе.

Вардане посещали многочисленные путешественники, отмечавшие прекрасное состояние имения. Оно было защищено от холодных норд-остов, расположено в живописной местности с плодородной почвой. В имении хорошо росли гранаты, тюльпановые деревья, миндаль, мушмула, а также был фруктовый сад (45 десятин) с черешней, фундуком, яблонями и грушами. Был заложен питомник. Однако, по свидетельству некоторых историков, сад был заболочен. Сами постройки имения (усадьба, два дома для заведующего и служащих, а также конюшня) располагались по течению реки Буу, но из-за сырости усадьбу в 1900-е годы перенесли на высоту 100 метров над уровнем моря. Изначально в имении держали много скота, до 150 голов, а после Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. был высажен сад. Сад, кстати, сдавался в аренду и приносил доход в 300 рублей.

В целом большая часть земли имения сдавалась в аренду армянским переселенцам (20 рублей за десятину с правом пользования лесом для построек), они занимались разведением табака и кукурузы, держали буйволов.

Кстати, дети Михаила Николаевича предпочитали Сочи Абхазии. В частности, Александр Михайлович обладал в соседнем краю аж тремя наделами, из которых известными являются «Колхида» за Гаграми и «Синоп» в «культурной» части Сухума. Супруга его — сестра Николая II — великая княгиня Ксения; их дочь Ирина станет впоследствии женой Феликса Юсупова, самого богатого наследника в Российской империи, убийцы Распутина. Отец Юсупова успеет купить в Сочи земельный надел в самом центре, в районе современного «Луна-парка».

Так что, хотя сами императоры не доехали до Сочи, их многочисленные родственники успели его посетить и, кто знает, возможно, даже полюбить.

Текст: Антон Павлов, частный гид по Сочи и Абхазии, владеющий русским, английским и французским языками

В статье использованы материалы из книг С. Артюхова, С. Васюкова, А. Верещагина, И. Клингена, Э. Батенина, Г. Москвича, В. Костиникова, Н. Калабухова, А. Киселя, книги «Из Дагомыса с любовью» и др.

Thanks a lot for providing individuals with an extremely superb chance to discover important secrets from this site. It is often so pleasant and as well , full of fun for me personally and my office acquaintances to search your blog at least thrice a week to find out the newest issues you will have. Of course, we are always pleased concerning the effective knowledge served by you. Selected 3 facts on this page are basically the very best I have had.

There is perceptibly a lot to know about this. I feel you made various nice points in features also.

Good – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your website, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a appropriate deal. I were tiny bit acquainted of this your broadcast provided shiny transparent idea

My husband and i felt absolutely satisfied Emmanuel could deal with his inquiry through the ideas he received out of your blog. It’s not at all simplistic to just always be giving out thoughts which usually most people may have been making money from. Therefore we do know we’ve got the writer to give thanks to because of that. The entire illustrations you made, the easy website navigation, the relationships you will make it possible to engender — it is everything wonderful, and it is leading our son in addition to the family do think the subject is pleasurable, which is exceptionally indispensable. Thank you for the whole lot!

Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an email.

Hello! I just want to give a huge thumbs up for the great information you have here on this post. I might be coming back to your blog for extra soon.

I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again

united statesn online hard rock casino okeechobee (Geneva) free spins sign up, united statesn casino minimum deposit dollar

10 and online casino games uk, or united statesn casino free spins no deposit

legal gambling sites australia, free danville va casino referendum slots in united states and $50 no deposit mobile casino new zealand, or

online casino canada free bonus

batara88: slot online — bataraslot 88

what are the side effects of cialis tadalafil (tadalis-ajanta) reviews

https://umasakimodernballet.jp/index.php?a=free_page/goto_mobile&referer=https://evergreenrxusas.shop prices on cialis

cialis paypal canada mail order cialis

when should you take cialis cheap cialis canada

https://nora.biz/go.php?url=http://bluepharmafrance.com/ free coupon for cialis

cialis 10mg reviews where to buy cialis over the counter

EverGreenRx USA difference between sildenafil tadalafil and vardenafil EverGreenRx USA

https://evergreenrxusas.com/# cialis payment with paypal

EverGreenRx USA: cialis for daily use — buy tadalafil reddit

canadian online pharmacy no prescription cialis dapoxetine: EverGreenRx USA — cialis super active plus reviews

https://evergreenrxusas.shop/# EverGreenRx USA

EverGreenRx USA buy cialis no prescription australia cialis canadian pharmacy

cialis online without a prescription: buy tadalafil cheap — EverGreenRx USA

https://evergreenrxusas.shop/# EverGreenRx USA

price comparison tadalafil: cialis 80 mg dosage — EverGreenRx USA

sportwetten no deposit bonus

My blog post — basketball wett tipps heute (Jacquetta)

cialis canada online tadalafil oral jelly

https://dearlife.biz/y/redirect.php?program=tanto&codename=&channel=&device=&url=https://evergreenrxusas.com combitic global caplet pvt ltd tadalafil

cialis price south africa cheap canadian cialis

how long does tadalafil take to work cheapest cialis 20 mg

http://www.b-idol.com/url.cgi/bbs/?https://evergreenrxusas.com/ sanofi cialis otc

when is the best time to take cialis cialis canada online

when does cialis patent expire buying generic cialis

https://www.dead-donkey.com/scripts/index.php?https://evergreenrxusas.shop/ cialis reviews photos

tadalafil no prescription forum how many 5mg cialis can i take at once

tadalafil liquid fda approval date buy cialis in las vegas

https://maps.google.co.vi/url?q=https://evergreenrxusas.shop cheapest cialis 20 mg

cialis street price cialis from canada

EverGreenRx USA EverGreenRx USA EverGreenRx USA

https://evergreenrxusas.shop/# cialis online canada ripoff

http://meditrustuk.com/# trusted online pharmacy ivermectin UK

viagra discreet delivery UK https://intimacareuk.shop/# buy ED pills online discreetly UK

I love what you guys are usually up too. This kind of clever work and coverage! Keep up the terrific works guys I’ve you guys to blogroll.

trusted online pharmacy ivermectin UK: ivermectin cheap price online UK — MediTrust

buy ED pills online discreetly UK weekend pill UK online pharmacy IntimaCareUK

eigene wetten erstellen app

my web page: darts handicap wette — Marcus,

https://meditrustuk.com/# MediTrustUK

safe ivermectin pharmacy UK: trusted online pharmacy ivermectin UK — safe ivermectin pharmacy UK

generic sildenafil UK pharmacy https://mediquickuk.shop/# MediQuick

BluePillUK viagra discreet delivery UK viagra online UK no prescription

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

https://meditrustuk.shop/# MediTrust

generic stromectol UK delivery: ivermectin tablets UK online pharmacy — stromectol pills home delivery UK

order viagra online safely UK https://meditrustuk.com/# ivermectin without prescription UK

You got a very wonderful website, Gladiola I discovered it through yahoo.

Awsome blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also.

stromectol pills home delivery UK safe ivermectin pharmacy UK trusted online pharmacy ivermectin UK

https://bluepilluk.com/# viagra discreet delivery UK

MediTrustUK: ivermectin without prescription UK — MediTrustUK

sildenafil tablets online order UK https://intimacareuk.com/# buy ED pills online discreetly UK

MediQuickUK UK pharmacy home delivery and generic and branded medications UK online pharmacy UK no prescription

http://hir.ize.hu/click.php?id=251831&categ_id=7&url=http://pharmaexpressfrance.com pharmacy online fast delivery UK or https://www.trendyxxx.com/user/gttlnaedga/videos MediQuick

MediQuick confidential delivery pharmacy UK or generic and branded medications UK pharmacy online fast delivery UK

viagra discreet delivery UK generic sildenafil UK pharmacy viagra discreet delivery UK

https://intimacareuk.shop/# cialis cheap price UK delivery

buchmacher hamburg

My website … pferderennen hoppegarten wetten

viagra discreet delivery UK: order viagra online safely UK — viagra online UK no prescription

fast delivery viagra UK online http://intimacareuk.com/# confidential delivery cialis UK

MediTrustUK stromectol pills home delivery UK and stromectol pills home delivery UK MediTrustUK

http://ashukindvor.ru/forum/away.php?s=http://pharmalibrefrance.com discreet ivermectin shipping UK and http://ussher.org.uk/user/ncvgicjhjl/?um_action=edit MediTrustUK

ivermectin without prescription UK stromectol pills home delivery UK and ivermectin without prescription UK MediTrust UK

stromectol pills home delivery UK MediTrust UK MediTrust

Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

cialis online UK no prescription: IntimaCare — cialis cheap price UK delivery

BluePill UK http://bluepilluk.com/# order viagra online safely UK

MediQuick order medicines online discreetly and cheap UK online pharmacy trusted UK digital pharmacy

https://www.google.nu/url?q=https://mediquickuk.com MediQuickUK and http://iapple.minfish.com/home.php?mod=space&uid=5616200 cheap UK online pharmacy

cheap UK online pharmacy confidential delivery pharmacy UK and confidential delivery pharmacy UK MediQuickUK

tadalafil generic alternative UK cialis cheap price UK delivery weekend pill UK online pharmacy

order viagra online safely UK order viagra online safely UK and generic sildenafil UK pharmacy viagra online UK no prescription

https://maps.google.co.id/url?q=https://bluepilluk.com fast delivery viagra UK online or https://www.stqld.com.au/user/gwwmrswitz/ generic sildenafil UK pharmacy

order viagra online safely UK BluePillUK and viagra discreet delivery UK viagra discreet delivery UK

generic sildenafil UK pharmacy: BluePillUK — viagra online UK no prescription

wettbüro

Have a look at my blog; Wettanbieter gratiswette [freekashmir.Mn.co]

sildenafil tablets online order UK https://meditrustuk.com/# trusted online pharmacy ivermectin UK

http://mediquickuk.com/# online pharmacy UK no prescription

online wettanbieter paypal

Feel free to surf to my homepage … wetten dass live kommentar

IntimaCareUK buy ED pills online discreetly UK or confidential delivery cialis UK IntimaCare UK

https://image.google.com.sb/url?q=https://intimacareuk.com IntimaCare UK or https://armandohart.com/user/umhquplnje/?um_action=edit cialis cheap price UK delivery

IntimaCareUK branded and generic tadalafil UK pharmacy or IntimaCare branded and generic tadalafil UK pharmacy

sildenafil tablets online order UK BluePill UK BluePillUK

order viagra online safely UK: viagra discreet delivery UK — fast delivery viagra UK online

weekend pill UK online pharmacy confidential delivery cialis UK weekend pill UK online pharmacy

MediQuick UK confidential delivery pharmacy UK and MediQuickUK UK pharmacy home delivery

https://maps.google.co.ke/url?sa=t&url=https://mediquickuk.com MediQuick UK or https://klusch.ch/user/brycegjhxr/?um_action=edit MediQuickUK

UK pharmacy home delivery MediQuickUK or MediQuickUK pharmacy online fast delivery UK

BluePillUK: generic sildenafil UK pharmacy — fast delivery viagra UK online

https://meditrustuk.shop/# ivermectin without prescription UK

weekend pill UK online pharmacy IntimaCare confidential delivery cialis UK

online pharmacy UK no prescription: trusted UK digital pharmacy — UK pharmacy home delivery

http://saludfrontera.com/# hydrocodone mexico pharmacy

http://saludfrontera.com/# purple pharmacy online

CuraBharat USA CuraBharat USA medications from india

CuraBharat USA: CuraBharat USA — CuraBharat USA

buchmacher esc

my web blog: sportwetten kombiwetten strategie

wetten dass heute live ticker

Feel free to surf to my web blog … sportwetten online bonus vergleich,

Carmelo,

https://curabharatusa.shop/# online india pharmacy

TrueNorth Pharm: TrueNorth Pharm — canadapharmacyonline

https://truenorthpharm.com/# canadian world pharmacy

TrueNorth Pharm TrueNorth Pharm trustworthy canadian pharmacy

medicine online shopping: indian pharmacy — buy medicines online in india

legit canadian online pharmacy: canadian pharmacy — vipps canadian pharmacy

best canadian pharmacy online canadian 24 hour pharmacy and escrow pharmacy canada canadian 24 hour pharmacy

http://www.passerelle.or.jp/modules/wordpress/wp-ktai.php?view=redir&url=http://pharmaexpressfrance.com canadian pharmacy online reviews or http://www.zgyhsj.com/space-uid-980966.html best canadian pharmacy online

canadian pharmacy 24h com safe best canadian pharmacy to order from or canadian pharmacies that deliver to the us my canadian pharmacy rx

http://saludfrontera.com/# SaludFrontera

https://truenorthpharm.com/# TrueNorth Pharm

TrueNorth Pharm: TrueNorth Pharm — TrueNorth Pharm

CuraBharat USA: CuraBharat USA — CuraBharat USA

legitimate canadian pharmacy best canadian online pharmacy or canadapharmacyonline canadian pharmacy review

http://images.google.ps/url?q=https://truenorthpharm.com northwest pharmacy canada or https://dongzong.my/forum/home.php?mod=space&uid=40813 best online canadian pharmacy

reliable canadian pharmacy reviews canadian pharmacy reviews or best canadian online pharmacy prescription drugs canada buy online

canada rx pharmacy world reputable canadian online pharmacies and is canadian pharmacy legit canadian pharmacy world

http://images.google.bt/url?q=http://pharmaexpressfrance.com canadian pharmacy com and https://cyl-sp.com/home.php?mod=space&uid=103705 buy drugs from canada

cross border pharmacy canada online canadian drugstore or canadian pharmacy reviews canadian online pharmacy

https://curabharatusa.shop/# indian medicines in usa

CuraBharat USA medicine online delivery now CuraBharat USA

pharmacy in mexico city mexico pharmacy and mexicanrxpharm mexico prescription online

https://www.google.cv/url?q=https://saludfrontera.com reputable mexican pharmacy and http://www.sportchap.ru/user/xmxfuexxhp/ the purple pharmacy mexico

tijuana pharmacy online mexi pharmacy and the purple pharmacy mexico mexico drug store online

SaludFrontera: SaludFrontera — order meds from mexico

https://saludfrontera.com/# mexico medicine

pharmacy mexico: progreso, mexico pharmacy online — online pharmacy in mexico

online pharmacy india online pharmacy india or online medical order buy medicine online in india

http://drakonas.wip.lt/redirect.php?url=http://intimapharmafrance.com buy medicine online in india or http://clubdetenisalbatera.es/user/nkiwbnjvyy/ online medical shopping

medicines online india indiamart pharmacy and pharma online medicine purchase online

online chemists CuraBharat USA elvanse online shop

india pharmacy: how to order medicine from india to usa — CuraBharat USA

https://curabharatusa.shop/# pharmacy in india

wettanbieter mit paypal

Stop by my page … wetten kein sport

mexipharmacy reviews: mexican pharmacy prices — SaludFrontera

wetten Live startguthaben ohne einzahlung

canadian pharmacies canadapharmacyonline and canadian drugs canadian pharmacy service

https://maps.google.co.ls/url?q=https://truenorthpharm.com pharmacy canadian and https://www.snusport.com/user/pxwjbpzlxh/?um_action=edit canadian pharmacy service

canadian pharmacy 24h com safe thecanadianpharmacy or canadian pharmacy review reputable canadian online pharmacies

canadian pharmacy no rx needed escrow pharmacy canada and canadianpharmacymeds com canadian drug pharmacy

http://www.iacconline.org/redirect.aspx?destination=http://pharmaexpressfrance.com canadian 24 hour pharmacy or http://iapple.minfish.com/home.php?mod=space&uid=5624333 certified canadian pharmacy

northwest canadian pharmacy adderall canadian pharmacy and northwest pharmacy canada escrow pharmacy canada

SaludFrontera mexican drug stores mexican online pharmacies

http://saludfrontera.com/# mexico pharmacy price list

mexican pharmacy menu mexico drug store online or can i buy meds from mexico online order from mexico

https://tw6.jp/jump/?url=https://saludfrontera.com mexicanrxpharm and https://www.hapkido.com.au/user/aadree30fastmailonii-org/ mexico rx

mexican rx pharmacies in mexico and pharmacia mexico mexico medication

reputable mexican pharmacy: mexico pharmacy — mexican rx

CuraBharat USA: CuraBharat USA — india pharmacy

https://curabharatusa.com/# CuraBharat USA

SaludFrontera SaludFrontera mexico pharmacy price list

SaludFrontera: can i buy meds from mexico online — SaludFrontera

india ki pharmacy: india online medicine — CuraBharat USA

https://truenorthpharm.shop/# canadian pharmacy ltd

online apotheke sildenafil tabletten online bestellen п»їshop apotheke gutschein

https://blaukraftde.com/# п»їshop apotheke gutschein

medikamente rezeptfrei: GesundDirekt24 — п»їshop apotheke gutschein

https://intimgesund.shop/# IntimGesund

apotheke online: diskrete lieferung von potenzmitteln — online apotheke gГјnstig

eu apotheke ohne rezept beste online-apotheke ohne rezept medikament ohne rezept notfall

online apotheke preisvergleich: Viagra Tabletten für Männer — online apotheke günstig

https://potenzapothekede.com/# PotenzApotheke

https://mannerkraft.shop/# medikament ohne rezept notfall

Sildenafil kaufen online Viagra kaufen gГјnstig and Sildenafil Generika 100mg Potenzmittel Generika online kaufen

https://images.google.ba/url?sa=t&url=https://intimgesund.com Viagra online kaufen legal and https://mantiseye.com/community/cvuhbrbrfj Wo kann man Viagra kaufen rezeptfrei

Billig Viagra bestellen ohne Rezept Viagra diskret bestellen or Sildenafil Preis Wo kann man Viagra kaufen rezeptfrei

rezeptfreie medikamente fur erektionsstorungen: wirkung und dauer von tadalafil — online apotheke preisvergleich

online apotheke rezept viagra ohne rezept deutschland ohne rezept apotheke

medikamente rezeptfrei eu apotheke ohne rezept and internet apotheke medikament ohne rezept notfall

http://teploenergodar.ru/redirect.php?url=https://mannerkraft.shop online apotheke or http://lenhong.fr/user/immgrjhmkt/ online apotheke preisvergleich

gГјnstige online apotheke online apotheke deutschland and internet apotheke medikamente rezeptfrei

eu apotheke ohne rezept: potenzmittel ohne rezept deutschland — apotheke online

medikamente rezeptfrei ohne rezept apotheke and gГјnstigste online apotheke online apotheke

https://www.diabetesforo.com/home/leaving?target=https://blaukraftde.com medikamente rezeptfrei or https://afafnetwork.com/user/reqrblinvw/?um_action=edit п»їshop apotheke gutschein

online apotheke ohne rezept apotheke or internet apotheke ohne rezept apotheke

п»їshop apotheke gutschein: potenzmittel ohne rezept deutschland — online apotheke rezept

Viagra kaufen ohne Rezept legal generisches sildenafil alternative generisches sildenafil alternative

schnelle lieferung tadalafil tabletten: schnelle lieferung tadalafil tabletten — online apotheke

sportwetten ohne oasis paysafecard

Look at my webpage :: Tipp Wetten Heute — Proko.Com,

Beste Sportwetten App Schweiz

ohne lizenz

https://blaukraftde.shop/# medikamente rezeptfrei

online apotheke deutschland: Blau Kraft — europa apotheke

online apotheke rezept gГјnstige online apotheke or apotheke online online apotheke deutschland

https://cse.google.co.bw/url?q=http://intimapharmafrance.com online apotheke and http://www.donggoudi.com/home.php?mod=space&uid=3633407 ohne rezept apotheke

online apotheke preisvergleich online apotheke and online apotheke gГјnstig beste online-apotheke ohne rezept

https://gesunddirekt24.shop/# medikament ohne rezept notfall

Viagra kaufen gГјnstig Deutschland kamagra oral jelly deutschland bestellen generisches sildenafil alternative

eu apotheke ohne rezept: Blau Kraft — online apotheke versandkostenfrei

online apotheke versandkostenfrei medikament ohne rezept notfall and internet apotheke internet apotheke

https://cs.eservicecorp.ca/eService/sr/Login.jsp?fromSearchTool=true&fromSearchToolProduct=toHomePage&fromSearchToolURL=http://bluepharmafrance.com/ apotheke online or https://www.bsnconnect.co.uk/profile/vsbftpphat/ online apotheke gГјnstig

п»їshop apotheke gutschein gГјnstigste online apotheke and ohne rezept apotheke internet apotheke

online apotheke gГјnstig ohne rezept apotheke and online apotheke deutschland online apotheke

https://www.google.com.jm/url?q=https://blaukraftde.com online apotheke versandkostenfrei or https://gicleeads.com/user/lvuslgzwdv/?um_action=edit gГјnstigste online apotheke

online apotheke gГјnstig eu apotheke ohne rezept or eu apotheke ohne rezept online apotheke rezept

rezeptfreie medikamente fur erektionsstorungen: cialis generika ohne rezept — internet apotheke

eu apotheke ohne rezept PotenzApotheke cialis generika ohne rezept

Viagra Preis Schwarzmarkt Viagra Preis Schwarzmarkt or Viagra Apotheke rezeptpflichtig Viagra Generika 100mg rezeptfrei

http://www.healthcarebuyinggroup.com/membersearch.aspx?returnurl=http://pharmalibrefrance.com/ Generika Potenzmittel rezeptfrei online kaufen and https://forum.expert-watch.com/index.php?action=profile;u=472051 Sildenafil kaufen online

Viagra verschreibungspflichtig Billig Viagra bestellen ohne Rezept and Viagra kaufen günstig Viagra Tabletten für Männer

Potenz Apotheke: cialis generika ohne rezept — online apotheke versandkostenfrei

arbitrage Profi Tipps Sportwetten quotenvergleich

http://blaukraftde.com/# online apotheke versandkostenfrei

neueste wettanbieter

Here is my homepage: professionelle wett tipps

tadalafil 20mg preisvergleich: Potenz Apotheke — online apotheke

gratis wette ohne einzahlung

Also visit my web-site :: wetten dass heute Gäste

europa apotheke: sicherheit und wirkung von potenzmitteln — günstige online apotheke

gГјnstigste online apotheke beste online-apotheke ohne rezept and online apotheke versandkostenfrei online apotheke preisvergleich

https://maps.google.ad/url?q=https://mannerkraft.shop online apotheke gГјnstig and http://nosugar.co.uk/profile.php?uid=205339 medikament ohne rezept notfall

gГјnstigste online apotheke gГјnstige online apotheke and ohne rezept apotheke online apotheke

http://potenzapothekede.com/# tadalafil 20mg preisvergleich

internet apotheke europa apotheke or beste online-apotheke ohne rezept eu apotheke ohne rezept

https://toolbarqueries.google.ba/url?q=http://pharmaexpressfrance.com apotheke online or http://ussher.org.uk/user/mdgkjidpdl/?um_action=edit online apotheke rezept

gГјnstige online apotheke online apotheke gГјnstig or internet apotheke medikamente rezeptfrei

gГјnstige online apotheke online apotheke medikament ohne rezept notfall

PotenzApotheke: PotenzApotheke — online apotheke preisvergleich

https://blaukraftde.com/# eu apotheke ohne rezept

wettformat sportwetten bonus ohne einzahlung

Look into my website — eurovision wetten deutschland; newsblogsite.madmouseblog.com,

kamagra kaufen ohne rezept online: IntimGesund — Viagra online bestellen Schweiz Erfahrungen

Wettanbieter deutschland Vergleich ungarn wett tipp

wettanbieter ohne lizenz

My homepage … tipps für wetten

EverTrustMeds: Ever Trust Meds — Cialis without a doctor prescription

https://clearmedshub.com/# Clear Meds Hub

wettbüro eröffnen

Feel free to surf to my web site: gratiswette ohne Einzahlung sportwetten

Ever Trust Meds: Ever Trust Meds — Cialis over the counter

Ever Trust Meds Ever Trust Meds Ever Trust Meds

beste bitcoin-wallet für sportwetten

my web site; seriöse wettanbieter ohne oasis — Nolan —

VitalEdge Pharma: VitalEdge Pharma — VitalEdge Pharma

http://vitaledgepharma.com/# VitalEdgePharma

http://clearmedshub.com/#

EverTrustMeds: EverTrustMeds — Ever Trust Meds

<a href=" http://www.gnu-darwin.org/www001/src/ports/www/b2evolution/work/b2evolution/blogs/install/phpinfo.php?a=buy+generic+viagra «> and

http://forum.ssmd.com/proxy.php?link=https://clearmedshub.shop or https://bbs.soumoli.com/home.php?mod=space&uid=771178

and

top rated ed pills VitalEdgePharma VitalEdge Pharma

Clear Meds Hub: ClearMedsHub —

where to buy ed pills ed medicine online and cheap ed low cost ed pills

https://www.google.cg/url?q=https://vitaledgepharma.com boner pills online or https://armandohart.com/user/rzalccxlvz/?um_action=edit online ed medication

ed online pharmacy cheapest ed treatment or ed medicine online cheapest ed treatment

deutscher meister wettquoten

My website; Schleswig holstein sportwetten lizenz

ed online pharmacy ed online meds and ed treatment online cheap ed meds

https://www.google.dz/url?q=https://vitaledgepharma.shop what is the cheapest ed medication and http://www.zqykj.com/bbs/home.php?mod=space&uid=305535 ed prescriptions online

erectile dysfunction online prescription buy ed medication online or discount ed pills ed online prescription

cialis for sale Buy Tadalafil 20mg and Tadalafil Tablet Cheap Cialis

http://images.google.com.bz/url?q=https://evertrustmeds.shop cheapest cialis or https://chinaexchangeonline.com/user/abkbhwxtiq/?um_action=edit Cialis over the counter

Generic Cialis without a doctor prescription Tadalafil Tablet or Tadalafil Tablet cheapest cialis

sportwetten anbieter ohne oasis

Here is my homepage: wetten In deutschland

Ever Trust Meds: Cialis over the counter — EverTrustMeds

https://clearmedshub.com/# ClearMedsHub

Ever Trust Meds Ever Trust Meds Ever Trust Meds

beste seite zum wetten

Also visit my web page :: sportwette ergebnisse (https://www.Irenesupportteam.com)

Clear Meds Hub: — Clear Meds Hub

wetten bonus

Review my website; comment-52602 — Blogs.ucl.ac.uk

—

http://clearmedshub.com/# ClearMedsHub

VitalEdge Pharma: VitalEdge Pharma — VitalEdge Pharma

Ever Trust Meds Ever Trust Meds Ever Trust Meds

or

http://www.noda-salon.com/feed2js/feed2js.php?src=http://pharmalibrefrance.com and http://foru1f40m.bunbun000.com/bbs/home.php?mod=space&uid=9682559

and

Ever Trust Meds: EverTrustMeds — Buy Cialis online

ed online pharmacy online ed meds and get ed meds online online erectile dysfunction

https://maps.google.ws/url?sa=t&url=https://vitaledgepharma.shop where to buy ed pills and http://clubdetenisalbatera.es/user/tvhjkmkyhg/ pills for erectile dysfunction online

buying erectile dysfunction pills online ed pills or erectile dysfunction pills for sale buy erectile dysfunction pills

cheapest cialis Cialis over the counter or Cialis without a doctor prescription Tadalafil Tablet

https://cse.google.bj/url?sa=i&url=http://pharmaexpressfrance.com п»їcialis generic and https://www.stqld.com.au/user/kjipbkevzz/ Tadalafil Tablet

Cialis 20mg price in USA Tadalafil Tablet or Buy Cialis online Generic Cialis without a doctor prescription

VitalEdge Pharma: VitalEdgePharma — ed med online

low cost ed meds online VitalEdge Pharma VitalEdge Pharma

http://evertrustmeds.com/# EverTrustMeds

Clear Meds Hub: — ClearMedsHub

https://evertrustmeds.com/# Generic Tadalafil 20mg price

eurovision wettquoten

my web page :: sichere kombiwetten (Geri)

bester willkommensbonus sportwetten

Check out my web-site :: Wettanbieter Deutschland

Clear Meds Hub: Clear Meds Hub — ClearMedsHub

ClearMedsHub Clear Meds Hub

https://evertrustmeds.com/# Ever Trust Meds

VitalEdgePharma: VitalEdgePharma — VitalEdge Pharma

or

http://www.amagin.jp/cgi-bin/acc/acc.cgi?REDIRECT=https://clearmedshub.shop or http://wamoja.com/community/profile/yxzhtazgvp/

or

wetten spanien deutschland

Have a look at my site sportwetten Bonus strategie

how to get ed meds online online ed medicine or buy erectile dysfunction pills online online ed treatments

https://www.google.com.mx/url?q=https://vitaledgepharma.shop cheap ed treatment and https://www.yourporntube.com/user/hbydwvdsgt/videos cheap ed meds

buy erectile dysfunction pills ed treatments online or buy erectile dysfunction medication best ed meds online

Cialis without a doctor prescription buy cialis pill and cialis for sale Cialis without a doctor prescription

https://cse.google.com.br/url?sa=t&url=https://evertrustmeds.shop Buy Tadalafil 20mg or https://hiresine.com/user/rxeoyqdnfj/?um_action=edit Generic Cialis without a doctor prescription

Buy Cialis online cheapest cialis or buy cialis pill Cialis over the counter

ClearMedsHub: ClearMedsHub —

ClearMedsHub

ed meds on line ed medications online and ed pills for sale ed online treatment

https://images.google.co.il/url?q=https://vitaledgepharma.com online ed treatments or https://brueckrachdorf.de/user/abioenahzg/ ed treatments online

buying erectile dysfunction pills online cheap erectile dysfunction pills and ed online prescription ed online treatment

https://clearmedshub.shop/# ClearMedsHub

: ClearMedsHub —

https://vitaledgepharma.com/# online erectile dysfunction prescription

: ClearMedsHub — ClearMedsHub

Cialis over the counter Ever Trust Meds cheapest cialis

https://evertrustmeds.com/# EverTrustMeds

EverTrustMeds: EverTrustMeds — Buy Tadalafil 5mg

ed med online online ed prescription or cheap ed meds online buying erectile dysfunction pills online

https://image.google.co.ma/url?sa=i&url=http://bluepharmafrance.com get ed prescription online and https://103.94.185.62/home.php?mod=space&uid=2318031 ed drugs online

cheap ed meds online ed pills cheap and buy ed pills erection pills online

and

http://images.google.com.hk/url?sa=i&url=https://clearmedshub.shop or http://iapple.minfish.com/home.php?mod=space&uid=5642294

and

buchmacher beruf

Here is my homepage: online Wetten mit startguthaben

Clear Meds Hub: Clear Meds Hub — Clear Meds Hub

usa wahlen wettquoten

Take a look at my web-site :: live wetten tipps Heute

EverTrustMeds Ever Trust Meds Ever Trust Meds

http://clearmedshub.com/#

: Clear Meds Hub —

best ed meds online: VitalEdge Pharma — VitalEdgePharma

Pharmacies in Canada that ship to the US Canadian pharmacy prices Canadian pharmacy online

Mexican pharmacy ship to USA: Online Mexican pharmacy — mexico pharmacy

online sportwetten startguthaben

Feel free to visit my blog post wettbüro us wahlen

Canadian pharmacy online: Canadian pharmacy online — canadian discount pharmacy

mexico pharmacy: Mexican pharmacy price list — Best Mexican pharmacy online

wettprognosen

Feel free to visit my web page; comment-395662

Indian pharmacy to USA Best online Indian pharmacy Indian pharmacy international shipping

canadian pharmacy ratings canadian pharmacy india or canadapharmacyonline com canada drugs reviews

https://toolbarqueries.google.be/url?q=https://maplecarerx.shop vipps approved canadian online pharmacy and http://wamoja.com/community/profile/gapdzlxceu/ safe reliable canadian pharmacy

escrow pharmacy canada online canadian pharmacy or canada pharmacy online best canadian online pharmacy

Best Indian pharmacy: CuraMedsIndia — Indian pharmacy online

canadianpharmacymeds: canadian pharmacy — Canadian pharmacy prices

https://bajamedsdirect.shop/# mexican pharmacy

Indian pharmacy to USA: Best Indian pharmacy — indian pharmacy

online medicine booking india ki pharmacy and farmacia india online drugs from india

http://www.boosterblog.es/votar-12428-11629.html?adresse=bluepharmafrance.com" elvanse online shop or http://www.xgmoli.com/bbs/home.php?mod=space&uid=13448 farmacia india online

buying medicine online in india online medicine india and order medicine online india oxycodone in india

percocet in india Indian pharmacy to USA Best online Indian pharmacy

Mexican pharmacy price list: mexican pharmacy — Mexican pharmacy ship to USA

canadian pharmacy 24 com canadian online pharmacy or canadian drug stores reliable canadian pharmacy

https://cse.google.mn/url?sa=t&url=https://maplecarerx.com canada pharmacy 24h or https://boyerstore.com/user/yfslvpzrjo/?um_action=edit recommended canadian pharmacies

canadian mail order pharmacy buy drugs from canada or canadian world pharmacy canadian pharmacy online reviews

MapleCareRx: Canadian pharmacy online — Canadian pharmacy prices

Pharmacies in Canada that ship to the US: Canadian pharmacy prices — Canadian pharmacy prices

mexican medicine mail order pharmacy mexico or farmacias mexicanas mexican medicine store

http://101.43.178.182/sell/email.asp?d=intimapharmafrance.com&on=tb mexico drug store online and http://lzdsxxb.com/home.php?mod=space&uid=5198164 pharmacy in mexico

=best+place+to+buy+viagra]mexican pharmacies mexican pharma or mexican pharmacys mexican medicine

mexican rx pharm: Mexican pharmacy price list — Best Mexican pharmacy online

http://maplecarerx.com/# Canadian pharmacy online

Canadian pharmacy prices: Canadian pharmacy prices — Canadian pharmacy prices

Indian pharmacy ship to USA: CuraMedsIndia — Indian pharmacy ship to USA

Mexican pharmacy ship to USA Mexican pharmacy price list Best Mexican pharmacy online

real canadian pharmacy onlinecanadianpharmacy or northwest pharmacy canada canadian pharmacy checker

https://maps.google.lk/url?q=https://maplecarerx.com legit canadian pharmacy online and https://mantiseye.com/community/exvybsvbaw reliable canadian pharmacy

pet meds without vet prescription canada canadian 24 hour pharmacy and is canadian pharmacy legit canadian drug

international drug mart buy medicine from india to usa and buy medicine medicine order online

http://wishforthis.com/Shop/Redirect.php?URL=http://bluepharmafrance.com/ online medicine delivery in india or https://bold-kw.com/user/hdiycewkbh/?um_action=edit buy medicine online india

best online pharmacy in india buy medicines online in india or online pharmacy india online pharmacy order

Online Mexican pharmacy: BajaMedsDirect — mexico pharmacy

mexico pharmacy: Mexican pharmacy ship to USA — mexico pharmacy

Mexican pharmacy ship to USA: Mexican pharmacy price list — Mexican pharmacy price list

Indian pharmacy international shipping indian pharmacy Best online Indian pharmacy

http://bajamedsdirect.com/# Mexican pharmacy price list

billiga lakemedel pa natet: apotek utan receptkrav — apotheke online

online apotheke preisvergleich: Apotheke mit schneller Lieferung — günstigste online apotheke

ohne rezept apotheke Diskrete Lieferung Medikamente europa apotheke

NordicApotek: onlineapotek Sverige — gГјnstigste online apotheke

medikament ohne rezept notfall: ApothekeDirekt24 — п»їshop apotheke gutschein

https://pharmarapide.shop/# pharmacie francaise livraison a domicile

acheter médicaments en ligne pas cher: pharmacie en ligne France fiable — pharmacie en ligne france pas cher

online apotheke rezept Medikamente ohne Rezept bestellen medikament ohne rezept notfall

apotheke online: gГјnstigste online apotheke — online apotheke deutschland

online apotheke gГјnstigste online apotheke and medikament ohne rezept notfall internet apotheke

http://pornorasskazy.com/forum/away.php?s=https://vitalapotheke24.com eu apotheke ohne rezept and https://wowanka.com/home.php?mod=space&uid=541714 eu apotheke ohne rezept

medikamente rezeptfrei online apotheke versandkostenfrei or п»їshop apotheke gutschein apotheke online

pharmacie en ligne france livraison internationale п»їpharmacie en ligne france and pharmacie en ligne france livraison internationale п»їpharmacie en ligne france

https://www.google.com.tj/url?q=https://pharmarapide.com pharmacie en ligne fiable or https://bbs.longmenshentu.com/home.php?mod=space&uid=15828 pharmacie en ligne avec ordonnance

pharmacie en ligne france pas cher pharmacie en ligne france fiable or Pharmacie en ligne livraison Europe pharmacie en ligne sans ordonnance

beste online-apotheke ohne rezept: Online Apotheke Deutschland serios — medikament ohne rezept notfall

Nordic Apotek tryggt svenskt apotek pa natet or generiska lakemedel online tryggt svenskt apotek pa natet

http://www.hot-th.com/link/outs.php?url=https://nordicapotek.shop/ Nordic Apotek or http://www.donggoudi.com/home.php?mod=space&uid=3664561 Nordic Apotek

NordicApotek onlineapotek Sverige and NordicApotek NordicApotek

shop apotheke gutschein: Erfahrungen mit Online Apotheken — beste online-apotheke ohne rezept

п»їshop apotheke gutschein Kamagra kaufen ohne Rezept ohne rezept apotheke

pharmacie en ligne livraison europe: medicaments sans ordonnance livraison rapide — п»їpharmacie en ligne france

online apotheke: VitalApotheke24 — online apotheke rezept

https://nordicapotek.shop/# bestalla medicin utan recept

Nordic Apotek: diskret leverans av mediciner — internet apotheke

online apotheke versandkostenfrei Diskrete Lieferung Medikamente ohne rezept apotheke

ohne rezept apotheke: Kamagra kaufen ohne Rezept — internet apotheke

gГјnstige online apotheke internet apotheke and online apotheke rezept п»їshop apotheke gutschein

https://images.google.gm/url?sa=t&url=https://vitalapotheke24.com medikament ohne rezept notfall or http://clubdetenisalbatera.es/user/scioyeoczb/ internet apotheke

online apotheke eu apotheke ohne rezept and п»їshop apotheke gutschein online apotheke preisvergleich

pharmacies en ligne certifiГ©es Achat mГ©dicament en ligne fiable or pharmacie en ligne avec ordonnance pharmacie en ligne sans ordonnance

http://www.opentrad.com/margen.php?direccion=gl-pt&inurl=bluepharmafrance.com/ Pharmacie Internationale en ligne or https://allchoicesmatter.org/user/uitfbljqdo/?um_action=edit vente de mГ©dicament en ligne

trouver un mГ©dicament en pharmacie acheter mГ©dicament en ligne sans ordonnance and pharmacies en ligne certifiГ©es pharmacie en ligne avec ordonnance

médicaments sans ordonnance livraison rapide: commande discrète médicaments France — pharmacie en ligne france fiable

eu apotheke ohne rezept kamagra online apotheke gГјnstig

diskret leverans av mediciner: diskret leverans av mediciner — online apotheke rezept

geneesmiddelen zonder recept bestellen: online apotheek nederland — online apotheek Nederland betrouwbaar

farmacia online Italia affidabile: ordinare farmaci senza ricetta — farmaci senza prescrizione disponibili online

ordinare farmaci senza ricetta farmaci senza prescrizione disponibili online farmaci senza prescrizione disponibili online

apotek på nett billigst: apotek på nett — apotek på nett med gode priser

farmaci senza prescrizione disponibili online: farmaci senza prescrizione disponibili online — farmaci senza prescrizione disponibili online

http://hollandapotheeknl.com/# online apotheek

Holland Apotheek: HollandApotheek — Holland Apotheek

online apotheek Nederland betrouwbaar veilig online apotheek NL online apotheek Nederland betrouwbaar

billige generiske legemidler Norge reseptfrie medisiner på nett and apotek uten resept med levering hjem kundevurderinger av nettapotek

http://artistsbook.lt/wp-content/plugins/wp-js-external-link-info/redirect.php?url=http://pharmalibrefrance.com apotek uten resept med levering hjem or http://nidobirmingham.com/user/fzwkdnchsv/ billige generiske legemidler Norge

NordApotek bestille medisiner online diskret and billige generiske legemidler Norge apotek på nett

generieke geneesmiddelen Nederland: Holland Apotheek — veilig online apotheek NL

Holland Apotheek: discrete levering van medicijnen — online apotheek

farmacias online seguras farmacia en casa online descuento or п»їfarmacia online espaГ±a п»їfarmacia online espaГ±a

http://maps.google.mw/url?q=https://saludexpresses.shop farmacia online envГo gratis and https://www.bsnconnect.co.uk/profile/pltbcxjxbl/ farmacia online madrid

п»їfarmacia online espaГ±a farmacias online seguras en espaГ±a or farmacia online 24 horas farmacia barata

п»їFarmacia online migliore migliori farmacie online 2024 or farmacia online senza ricetta Farmacie online sicure

https://images.google.by/url?sa=t&url=https://farmaciafacileit.com acquistare farmaci senza ricetta or https://www.snusport.com/user/ouyxqxyxvz/?um_action=edit comprare farmaci online all’estero

Farmacie on line spedizione gratuita farmacie online affidabili and farmacia online Farmacia online piГ№ conveniente

nettapotek Norge trygt og palitelig bestille medisiner online diskret apotek pa nett med gode priser

geneesmiddelen zonder recept bestellen: apotheek zonder receptplicht — goedkope medicijnen online

farmaci senza prescrizione disponibili online: Farmacie online sicure — Farmacie on line spedizione gratuita

https://farmaciafacileit.shop/# FarmaciaFacile

farmacia con envio rapido y seguro: farmacia con envio rapido y seguro — farmacia online Espana fiable

farmacia espanola en linea economica pedir farmacos por Internet medicamentos sin receta a domicilio

nettapotek Norge trygt og pålitelig: nettapotek Norge trygt og pålitelig — apotek på nett med gode priser

farmaci senza prescrizione disponibili online: ordinare farmaci senza ricetta — farmaci senza prescrizione disponibili online

farmacias online seguras en espaГ±a farmacia online envГo gratis or п»їfarmacia online espaГ±a farmacia online 24 horas

http://forum.wonaruto.com/redirection.php?redirection=http://bluepharmafrance.com/ п»їfarmacia online espaГ±a and https://www.yourporntube.com/user/igzxzvfjbk/videos farmacia online 24 horas

farmacia online espaГ±a envГo internacional farmacia online barcelona and farmacia online envГo gratis farmacia online envГo gratis

generieke geneesmiddelen Nederland apotheek zonder receptplicht veilig online apotheek NL

farmacia online farmacie online sicure or farmacie online autorizzate elenco farmacie online autorizzate elenco

https://www.google.gp/url?q=https://farmaciafacileit.com migliori farmacie online 2024 or https://www.pornharlot.net/user/tmgibgvdws/videos acquistare farmaci senza ricetta

Farmacie online sicure acquisto farmaci con ricetta or acquistare farmaci senza ricetta farmacia online piГ№ conveniente

farmaci senza prescrizione disponibili online: farmacia online Italia affidabile — FarmaciaFacile

medicamentos sin receta a domicilio: comprar medicinas online sin receta médica — farmacias direct

apotek pa nett billigst apotek uten resept med levering hjem apotek uten resept med levering hjem

medicamentos sin receta a domicilio: farmacia online barata y fiable — SaludExpress

https://saludexpresses.shop/# farmacia espanola en linea economica

apotek pa nett med gode priser: apotek pa nett med gode priser — apotek uten resept med levering hjem

FarmaciaFacile: farmaci senza prescrizione disponibili online — opinioni su farmacia online italiana

farmacias online seguras en espaГ±a farmacia online barata and п»їfarmacia online espaГ±a farmacias online baratas

http://www.omaki.jp/blog/feed2js/feed2js.php?src=http://bluepharmafrance.com п»їfarmacia online espaГ±a and https://chinaexchangeonline.com/user/mcbocbntnc/?um_action=edit farmacia online madrid

farmacia en casa online descuento farmacia online envГo gratis and farmacia barata farmacia online barcelona

farmacia online envГo gratis: SaludExpress — farmacia online España fiable

generieke geneesmiddelen Nederland apotheek zonder receptplicht online apotheek nederland

farmacia online farmacia online senza ricetta or farmacia online senza ricetta Farmacia online piГ№ conveniente

https://www.google.com.sa/url?q=http://pharmaexpressfrance.com comprare farmaci online all’estero and http://forum.drustvogil-galad.si/index.php?action=profile;u=315136 farmacia online senza ricetta

Farmacia online piГ№ conveniente Farmacie online sicure and migliori farmacie online 2024 acquistare farmaci senza ricetta

apotheek zonder receptplicht apotheek zonder receptplicht or apotheek zonder receptplicht apotheek zonder receptplicht

https://www.uthe.co.jp/_m/index.php?a=free_page/goto_mobile&referer=https://hollandapotheeknl.com HollandApotheek or http://156.226.17.6/home.php?mod=space&uid=1301981 online apotheek Nederland betrouwbaar

HollandApotheek Holland Apotheek and generieke geneesmiddelen Nederland discrete levering van medicijnen

farmacia española en línea económica: farmacia online barata y fiable — comprar medicinas online sin receta médica

apotek på nett: apotek uten resept med levering hjem — apotek på nett

farmacia online Espana fiable farmacia espanola en linea economica farmacias direct

https://saludexpresses.com/# farmacia online Espana fiable

Plinko casinò online Italia: Plinko casinò online Italia — giocare Plinko con soldi veri

Chicken Road slot machine online: casino online italiani con Chicken Road — casino online italiani con Chicken Road

real money slot Chicken Road UK: Chicken Road — casino promotions Chicken Road game

Chicken Road Chicken Road British online casinos with Chicken Road

how to win Chicken Road slot game: free demo Chicken Road game — play Chicken Road casino online

https://chickenroadslotuk.shop/# casino promotions Chicken Road game

giocare Chicken Road gratis o con soldi veri: recensione Chicken Road slot — giocare Chicken Road gratis o con soldi veri

how to win Chicken Road slot game: play Chicken Road casino online — play Chicken Road casino online

bonus spins Chicken Road casino India Chicken Road slot game India real money Chicken Road slots

play Chicken Road casino online UK Chicken Road or Chicken Road play Chicken Road casino online UK

http://pixelpiraten.org/url?q=http://bluepharmafrance.com Chicken Road or https://www.ixxxnxx.com/user/qqccuwzcdb/videos play Chicken Road casino online UK

play Chicken Road casino online UK British online casinos with Chicken Road or licensed UK casino sites Chicken Road play Chicken Road casino online UK

recensione Chicken Road slot: vincite e bonus gioco Chicken Road — slot a tema fattoria Italia

Chicken Road slot game India: best Indian casinos with Chicken Road — Chicken Road slot game India

secure online gambling India free demo Chicken Road game or secure online gambling India real money Chicken Road slots

http://sat.kuz.ru/engine/redirect.php?url=http://pharmaexpressfrance.com free demo Chicken Road game and https://www.carrier.co.za/index.php/user/rrlisqiibq/?um_action=edit how to win Chicken Road slot game

mobile Chicken Road slot app how to win Chicken Road slot game and secure online gambling India mobile Chicken Road slot app

Chicken Road slot machine online vincite e bonus gioco Chicken Road and vincite e bonus gioco Chicken Road recensione Chicken Road slot

http://www.yakubi-berlin.de/url?q=https://chickenroadslotitalia.shop casino online italiani con Chicken Road and https://boyerstore.com/user/tynbsjrlrk/?um_action=edit casino online italiani con Chicken Road

Chicken Road slot machine online vincite e bonus gioco Chicken Road and giri gratis Chicken Road casino Italia Chicken Road slot machine online

giocare Chicken Road gratis o con soldi veri Chicken Road slot machine online casino online italiani con Chicken Road

https://plinkoslotitalia.com/# Plinko demo gratis

how to win Chicken Road slot game: play Chicken Road casino online — best Indian casinos with Chicken Road

free demo Chicken Road game: real money Chicken Road slots — Chicken Road slot game India

play Chicken Road casino online UK: British online casinos with Chicken Road — licensed UK casino sites Chicken Road

Chicken Road slot UK real money slot Chicken Road UK Chicken Road

Chicken Road slot UK Chicken Road slot UK and Chicken Road casino promotions Chicken Road game

http://www.mrpretzels.com/locations/redirect.aspx?name=Canada&url=https://chickenroadslotuk.com real money slot Chicken Road UK and https://www.liveviolet.net/user/mfergzjjbz/videos Chicken Road slot UK

play Chicken Road casino online UK UK players free spins Chicken Road and Chicken Road slot UK play Chicken Road casino online UK

Chicken Road: play Chicken Road casino online UK — casino promotions Chicken Road game

how to win Chicken Road slot game mobile Chicken Road slot app or how to win Chicken Road slot game secure online gambling India

http://www.vinfo.ru/away.php?url=http://pharmaexpressfrance.com real money Chicken Road slots and https://boyerstore.com/user/mwutmpttlk/?um_action=edit best Indian casinos with Chicken Road

free demo Chicken Road game how to win Chicken Road slot game or Chicken Road slot game India secure online gambling India

casino promotions Chicken Road game British online casinos with Chicken Road casino promotions Chicken Road game

https://chickenroadslotindia.com/# how to win Chicken Road slot game

Plinko RTP e strategie <a href=" http://dickandjanerocks.com/info.php?a=side+effects+of+sildenafil «>bonus Plinko slot Italia and Plinko RTP e strategie Plinko gioco a caduta palline

http://www.supedapara.com/webmail/redir.php?http://intimapharmafrance.com Plinko demo gratis or http://clubdetenisalbatera.es/user/hplrsekqsa/ Plinko demo gratis

scommesse Plinko online bonus Plinko slot Italia and Plinko demo gratis Plinko

http://truevitalmeds.com/# true vital meds

Buy sildenafil online usa: sildenafil — Sildenafil 100mg price

Buy Tadalafil online: Generic tadalafil 20mg price — tadalafil

compare prices sildenafil sildenafil Sildenafil 100mg

true vital meds: Sildenafil 100mg price — Buy sildenafil

https://tadalmedspharmacy.shop/# where to buy tadalafil 20mg

http://truevitalmeds.com/# Sildenafil 100mg

Buy sildenafil: Buy sildenafil — Buy sildenafil online usa

sildenafil cost us <a href=" http://nsreg.com/?a=how+can+i+buy+viagra «>20 mg sildenafil cheap or sildenafil cost australia sildenafil 20 mg pill

https://cse.google.sk/url?sa=t&url=https://truevitalmeds.shop generic sildenafil 100mg and https://bbs.soumoli.com/home.php?mod=space&uid=830650 sildenafil citrate generic viagra

100mg sildenafil online 100mg sildenafil prices or sildenafil generic otc buy cheap sildenafil

Generic Cialis without a doctor prescription tadalafil tadalafil

Buy sildenafil online usa: sildenafil cost australia — sildenafil

https://medicexpressmx.com/# Best online Mexican pharmacy

mexico drug stores pharmacies: Online Mexican pharmacy — mexican pharmacy

mexico pharmacies prescription drugs mexican pharmaceuticals online or mexican online pharmacies prescription drugs buying prescription drugs in mexico

https://cse.google.sr/url?q=https://medicexpressmx.shop purple pharmacy mexico price list and https://www.carrier.co.za/index.php/user/kvbvfkozbw/?um_action=edit mexican drugstore online

п»їbest mexican online pharmacies mexican mail order pharmacies or buying prescription drugs in mexico mexico drug stores pharmacies

Buy sildenafil online usa Buy sildenafil sildenafil

tadalafil capsules 20mg tadalafil 20mg price in india and tadalafil online 10mg tadalafil tablets

https://www.google.com.na/url?q=https://tadalmedspharmacy.com tadalafil canadian pharmacy online and https://virtualchemicalsales.ca/user/llqtyoonbg/?um_action=edit buy tadalafil europe

best online tadalafil tadalafil online prescription or 20 mg tadalafil cost tadalafil 5mg in india

sildenafil 50mg canada: Sildenafil 100mg — Sildenafil 100mg

https://truevitalmeds.com/# true vital meds

https://tadalmedspharmacy.shop/# tadalafil

Buy Tadalafil 20mg: Buy Tadalafil 20mg — Buy Tadalafil online

where to buy sildenafil online with paypal order sildenafil india or sildenafil coupon sildenafil online for sale

https://maps.google.lv/url?sa=t&url=https://truevitalmeds.com buy sildenafil online us or https://alphafocusir.com/user/vyifjubugs/?um_action=edit sildenafil otc

sildenafil 100 mg lowest price sildenafil otc us or sildenafil india brand name order sildenafil online usa

Best online Mexican pharmacy Legit online Mexican pharmacy Mexican pharmacy price list

sildenafil 100mg cheap <a href=" http://srv5.cineteck.net/phpinfo/?a=kitchen+design+ideas+a+href=https://truevitalmeds.shop::»//pharmalibrefrance.com/] «>generic sildenafil prescription and sildenafil from mexico generic sildenafil coupon

http://profiwm.com/all/str.php?url=https://truevitalmeds.shop:: order sildenafil online usa or https://rightcoachforme.com/author/lvrljztcun/ sildenafil mexico pharmacy

120 mg sildenafil online sildenafil rx drugstore online and sildenafil buy paypal where can i buy sildenafil tablets

Sildenafil 100mg price: cost of 100mg sildenafil — Sildenafil 100mg price

https://truevitalmeds.shop/# true vital meds

tadalafil: tadalafil mexico price — Buy Tadalafil 20mg

Mexican pharmacy price list Best online Mexican pharmacy MedicExpress MX

Generic tadalafil 20mg price: Generic tadalafil 20mg price — Generic Cialis without a doctor prescription

tadalafil generic over the counter tadalafil 2.5 mg generic and tadalafil from india generic tadalafil in canada

https://recolecta.net/dnet-web-generic/redirect.action?url=http://bluepharmafrance.com tadalafil tablets 20 mg online and https://www.ipixels.com/profile/167290/vwapridgfp purchase tadalafil online

tadalafil online paypal tadalafil 20 mg price canada or tadalafil cheapest price how much is tadalafil

https://tadalmedspharmacy.com/# Generic tadalafil 20mg price

http://medicexpressmx.com/# mexican pharmacy for americans

Buy Tadalafil 20mg: Buy Tadalafil online — Generic Cialis without a doctor prescription

viagra sildenafil citrate sildenafil mexico and sildenafil india brand name buy sildenafil uk

http://yu-kei.com/mobile/mt4i.cgi?id=1&mode=redirect&no=115&ref_eid=1325&url=https://truevitalmeds.com cheapest price for sildenafil 20 mg or http://lzdsxxb.com/home.php?mod=space&uid=5216458 sildenafil canada price

sildenafil prescription best price for sildenafil medicine and generic sildenafil sildenafil tablet price

Buy sildenafil: Buy sildenafil online usa — Buy sildenafil

Generic Cialis without a doctor prescription tadalafil tadalafil otc usa

price of sildenafil in canada sildenafil cheap buy and purchase sildenafil 20 mg sildenafil 100g

http://vapingblips.com/proxy.php?link=https://truevitalmeds.shop where can i get cheap sildenafil or https://virtualchemicalsales.ca/user/ykalhyrfjc/?um_action=edit sildenafil generic buy

sildenafil 100mg prescription sildenafil tablets india and rx sildenafil buy sildenafil us online

https://truevitalmeds.com/# Sildenafil 100mg price

Generic Cialis without a doctor prescription: buy tadalafil europe — Buy Tadalafil 20mg

Buy sildenafil: Buy sildenafil online usa — true vital meds

MedicExpress MX MedicExpress MX Mexican pharmacy price list

п»їbest mexican online pharmacies buying prescription drugs in mexico online and mexican drugstore online mexican online pharmacies prescription drugs

https://www.google.co.vi/url?q=http://intimapharmafrance.com mexican online pharmacies prescription drugs or https://app.guiigo.com/home.php?mod=space&uid=531523 medication from mexico pharmacy

mexican rx online reputable mexican pharmacies online and best online pharmacies in mexico reputable mexican pharmacies online

https://truevitalmeds.com/# Sildenafil 100mg

https://tadalmedspharmacy.shop/# Buy Tadalafil 20mg

buy tadalafil from canada best pharmacy buy tadalafil and tadalafil tablet buy online tadalafil 100mg online

http://ooshnovosel.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://tadalmedspharmacy.com/ cost of tadalafil in canada or https://www.emlynmodels.co.uk/user/wortujkwlv/ buy tadalafil online canada

tadalafil 5 mg tablet coupon price of tadalafil 20mg or tadalafil 2.5 mg cost tadalafil 2.5 mg online india

Mexican pharmacy price list: mexican pharmacy — Best online Mexican pharmacy

Buy Tadalafil 20mg: buy tadalafil europe — Buy Tadalafil 20mg

Buy Amoxicillin for tooth infection price for amoxicillin 875 mg Purchase amoxicillin online

https://amoxdirectusa.shop/# buy amoxicillin

buying propecia price: Best place to buy propecia — Propecia buy online

Buy Clomid online: Clomid fertility — Clomid fertility

http://clomicareusa.com/# Generic Clomid

buy zithromax online ZithroMeds Online ZithroMeds Online

https://clomicareusa.shop/# Clomid for sale

order generic propecia without dr prescription cost of cheap propecia or buy cheap propecia without insurance get generic propecia online

https://www.google.mg/url?sa=t&url=https://regrowrxonline.com cost cheap propecia prices and https://camcaps.to/user/twmoyrxuli/videos order generic propecia without prescription

cost of generic propecia without prescription buying generic propecia without rx or buying cheap propecia without a prescription buy generic propecia pill

where can i buy amoxocillin amoxicillin no prescipion or buying amoxicillin online amoxicillin online pharmacy

http://www.trockenfels.de/url?q=https://amoxdirectusa.com where can i get amoxicillin and https://app.guiigo.com/home.php?mod=space&uid=535830 where can you get amoxicillin

amoxicillin 500 mg tablet price order amoxicillin 500mg or amoxicillin brand name where can you buy amoxicillin over the counter

buy propecia: Propecia 1mg price — buy finasteride

buy propecia: Propecia 1mg price — buy finasteride

Clomid fertility Clomid for sale Generic Clomid

http://regrowrxonline.com/# buy propecia

Buy Amoxicillin for tooth infection: buy amoxicillin — Amoxicillin 500mg buy online

buy amoxicillin: buy amoxil — Purchase amoxicillin online

zithromax 500 tablet zithromax tablets for sale or zithromax purchase online generic zithromax 500mg india

https://www.flashback.org/leave.php?u=https://zithromedsonline.com/ buy zithromax 1000mg online or http://lenhong.fr/user/bcoveyyftw/ zithromax 1000 mg online

zithromax price south africa zithromax antibiotic and zithromax prescription online zithromax online australia

cheap zithromax cheap zithromax zithromax z- pak buy online

https://clomicareusa.shop/# cost of generic clomid

cost of propecia without a prescription get propecia online and buying propecia without insurance cost of cheap propecia without dr prescription

http://www.redcruise.com/petitpalette/iframeaddfeed.php?url=http://pharmalibrefrance.com buy propecia without prescription and https://myrsporta.ru/forums/users/bbk69-2/ generic propecia pills

order propecia without a prescription cost of generic propecia without dr prescription or cost generic propecia without insurance buy propecia no prescription

Buy Clomid online: Clomid for sale — ClomiCare USA

buy propecia: Propecia buy online — Propecia 1mg price

how to get amoxicillin price for amoxicillin 875 mg or amoxicillin online no prescription buy cheap amoxicillin

http://forum.my-yo.ru/away.php?s=http://pharmaexpressfrance.com buy amoxicillin 500mg capsules uk or http://lenhong.fr/user/kpvezmqgxv/ cost of amoxicillin 30 capsules

amoxicillin 500mg capsules antibiotic cheap amoxicillin 500mg and 875 mg amoxicillin cost amoxicillin cost australia

buy clomid buy clomid clomid without insurance

https://zithromedsonline.com/# cheap zithromax

ZithroMeds Online: zithromax z- pak buy online — ZithroMeds Online

AmoxDirect USA: Amoxicillin 500mg buy online — Buy Amoxicillin for tooth infection

zithromax cost canada where can i buy zithromax medicine and can you buy zithromax online azithromycin zithromax

https://maps.google.st/url?q=https://zithromedsonline.com zithromax prescription online and https://www.snusport.com/user/arlidejkck/?um_action=edit zithromax antibiotic

zithromax azithromycin how to get zithromax online or generic zithromax 500mg buy cheap zithromax online

amoxicillin medicine over the counter buy amoxil buy amoxicillin

https://amoxdirectusa.com/# Amoxicillin 500mg buy online

where buy clomid for sale <a href=" https://wakeuplaughing.com/phpinfo.php?a= «>get cheap clomid without dr prescription or can i purchase clomid without insurance where buy generic clomid online

http://www.enquetes.com.br/popenquete.asp?id=73145&origem=https://clomicareusa.com where to get clomid without insurance and https://boyerstore.com/user/tfgplppgvp/?um_action=edit buy clomid without rx

generic clomid without insurance how can i get cheap clomid no prescription or can you get clomid price where buy generic clomid for sale

canadian online bingo games, united statesn roulette best odds and omni slots united states, or free slot games in canada

my blog: olg casinos — Leopoldo,

amoxicillin 500 capsule: Amoxicillin 500mg buy online — AmoxDirect USA

Propecia 1mg price: Propecia buy online — Propecia prescription

buy amoxicillin 500mg uk where can i buy amoxocillin and can i purchase amoxicillin online canadian pharmacy amoxicillin

https://maps.google.co.vi/url?q=j&source=web&rct=j&url=https://amoxdirectusa.com amoxicillin no prescription and https://sierraseo.com/user/oqpsshoszz/?um_action=edit buy amoxicillin over the counter uk

where can i buy amoxocillin amoxicillin for sale and purchase amoxicillin online without prescription order amoxicillin online no prescription

http://amoxdirectusa.com/# buy amoxicillin

where can i buy amoxicillin over the counter uk Amoxicillin 500mg buy online AmoxDirect USA

buy finasteride: Best place to buy propecia — Propecia prescription

Buy Clomid online: ClomiCare USA — Generic Clomid

how to get zithromax online buy zithromax 500mg online and buy generic zithromax no prescription buy zithromax online fast shipping

http://www.hamajim.com.shard.jp/mt/mt4i.cgi?id=4&mode=redirect&no=195&url=http://bluepharmafrance.com where can i buy zithromax in canada and https://raygunmvp.com/user/ddjpcwijyo-ddjpcwijyo/?um_action=edit zithromax capsules 250mg

zithromax generic cost generic zithromax over the counter and where can i buy zithromax uk zithromax for sale usa

Propecia buy online Propecia prescription Best place to buy propecia

buy amoxicillin: buy amoxicillin online mexico — buy amoxicillin

ClomiCare USA: Clomid price — ClomiCare USA

http://clomicareusa.com/# ClomiCare USA

new 2021 usa players online casino, Best Casino to Gamble in laughlin online uk free and gambling legislation australia,

or $5 min deposit australian casinos

where to buy amoxicillin order amoxicillin no prescription and amoxicillin 250 mg capsule over the counter amoxicillin

http://www.xjjgsc.com/Redirect.aspx?url=https://amoxdirectusa.com amoxicillin 500mg capsule buy online or https://blog.techshopbd.com/user-profile/qjkhbipstq/?um_action=edit amoxicillin capsule 500mg price

buy amoxicillin online without prescription where can i get amoxicillin and how to buy amoxycillin amoxicillin 250 mg capsule

new united states online casino free spins, 2021 no deposit bonus codes nz and best online casino payout

uk, or no deposit bonus australian online casino

Look at my webpage :: blackjack evolutionary algorithm (Freepal.net)

order gabapentin discreetly neuropathic pain relief treatment online generic gabapentin pharmacy USA

Mediverm Online: trusted Stromectol source online — trusted Stromectol source online

Stromectol ivermectin tablets for humans USA: Stromectol ivermectin tablets for humans USA — Stromectol ivermectin tablets for humans USA

Stromectol ivermectin tablets for humans USA liquid ivermectin for cats Mediverm Online

how to order Cialis online legally: Tadalafil tablets — how to order Cialis online legally

how to order Cialis online legally: FDA-approved Tadalafil generic — EverLastRx

https://medivermonline.shop/# Stromectol ivermectin tablets for humans USA

how to get Prednisone legally online: Prednisone without prescription USA — PredniWell Online

ivermectin for cats fleas ivermectin in canada Mediverm Online

affordable Neurontin medication USA: order gabapentin discreetly — gabapentin pill

NeuroCare Direct: generic gabapentin pharmacy USA — affordable Neurontin medication USA

PredniWell Online where to get prednisone online pharmacy Prednisone fast delivery

http://medivermonline.com/# generic ivermectin online pharmacy

how to get Prednisone legally online: how to get Prednisone legally online — iv prednisone

prednisone oral prednisone 5 mg tablet rx and prednisone 50 mg tablet cost prednisone 1mg purchase

https://maps.google.is/url?q=https://predniwellonline.com prednisone uk price and http://georgiantheatre.ge/user/hjbtupanwt/ can you buy prednisone over the counter uk

prednisone 54899 buy prednisone online fast shipping or canada pharmacy prednisone prednisone without a prescription

http://predniwellonline.com/# online pharmacy Prednisone fast delivery

ivermectin pour-on for goat mites ivermectin capsules for humans and ivermectin dogs dosage mexico and ivermectin